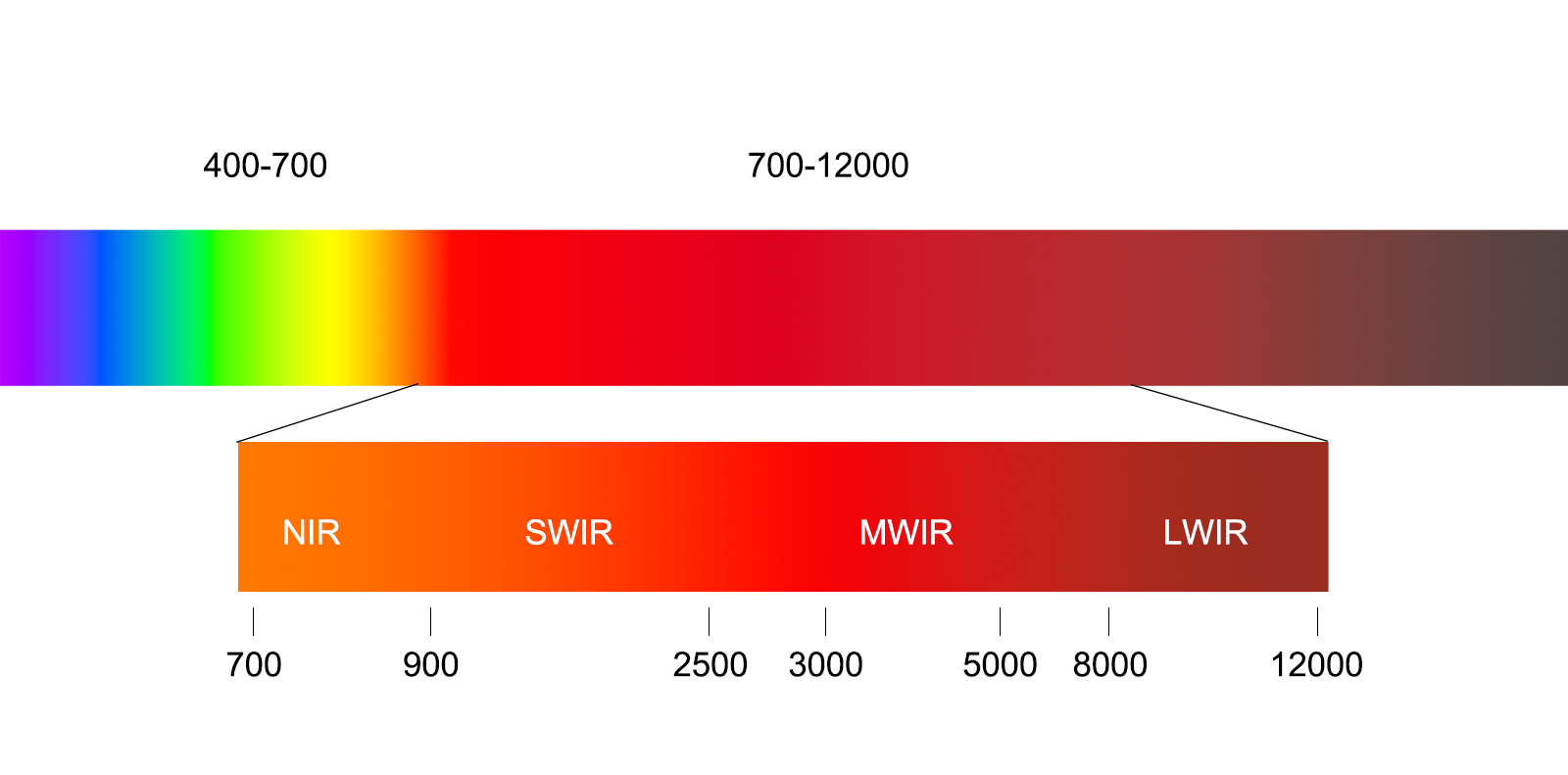

短波長赤外線(SWIR)カメラおよび長波長赤外線(LWIR)カメラ

短波赤外線(SWIR)カメラと長波赤外線(LWIR)カメラの主な違いは、検出する赤外線波長の範囲が異なることにあり、これにより動作原理、画像特性、応用分野においても大きな差異が生じます。

1. 主な違い:検出波長範囲

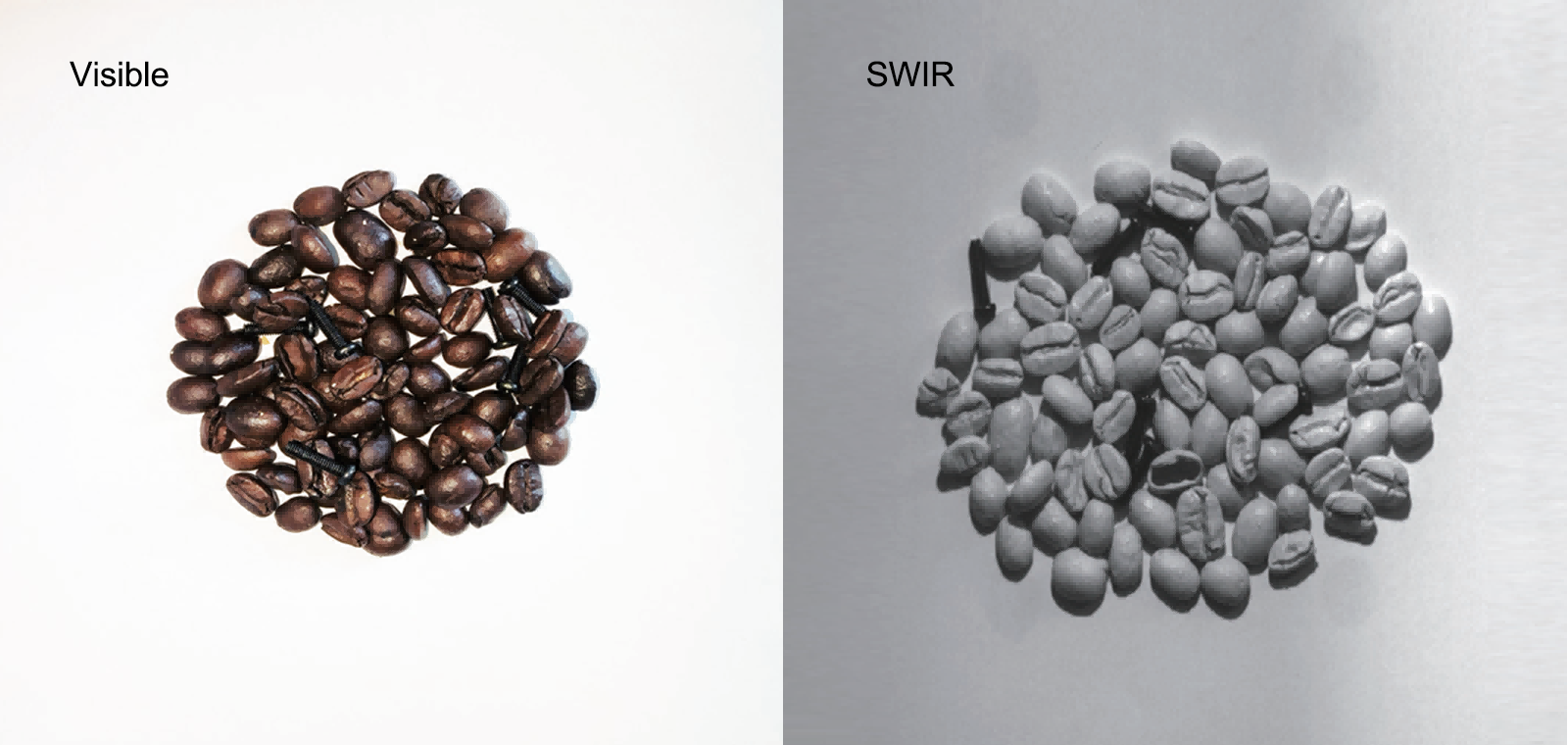

短波赤外線(SWIR)カメラ: 主に1.0~3.0マイクロメートルの範囲にある短波赤外光を検出します。この波長帯は、太陽光や赤外線ランプなどの外部光源による反射光を利用して撮像を行うため、可視光カメラの「受動的反射」モードに似ています。

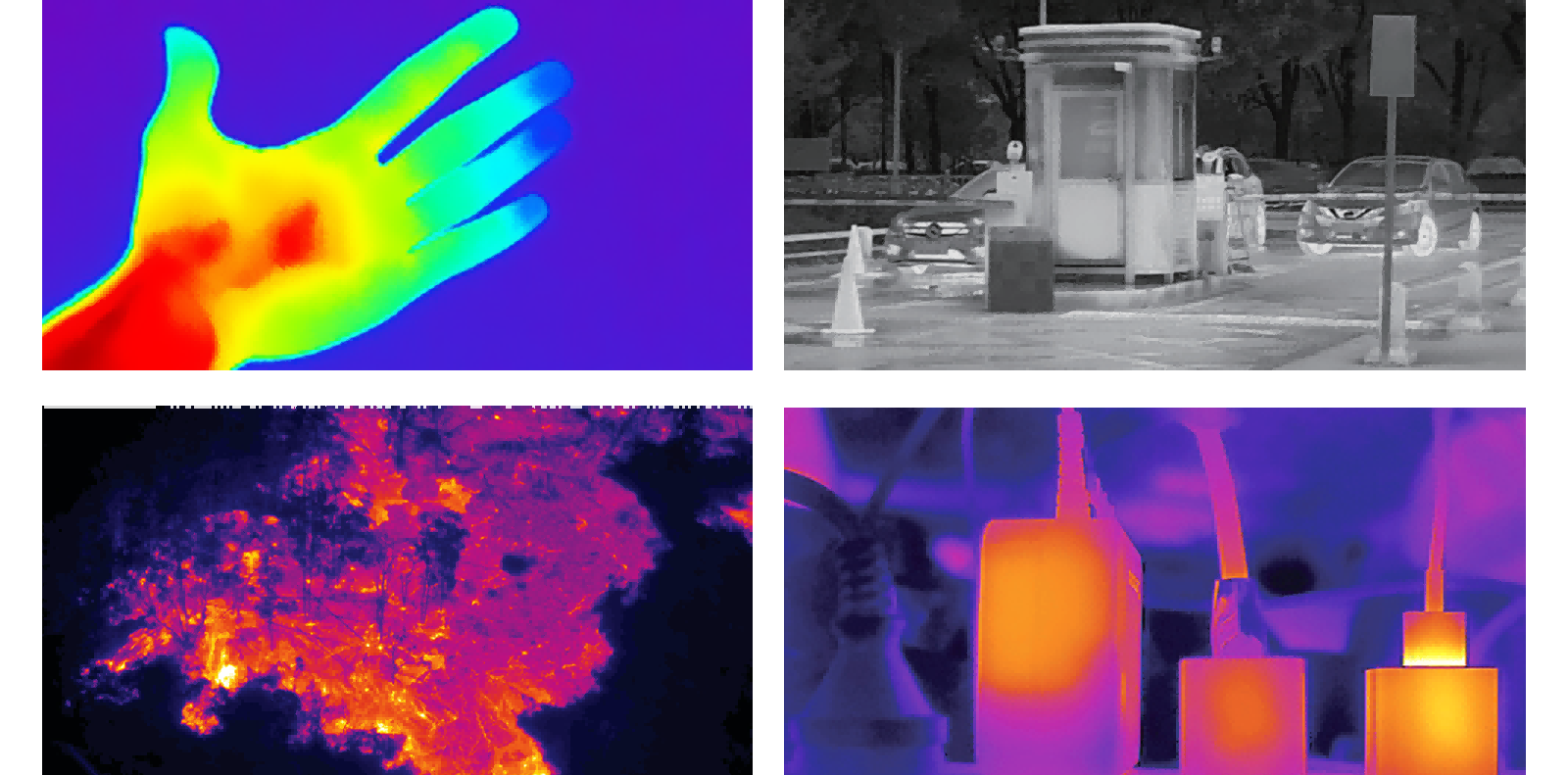

長波赤外線(LWIR)カメラ: 主に8.0~14.0マイクロメートルの範囲にある長波赤外光を検出します。外部光源を必要とせず、物体自身から発せられる熱放射を直接捉えて撮像するため、「能動的熱画像」モードに該当します。

2. 特性における主な相違点

比較項目 短波赤外線(SWIR)カメラ 長波赤外線(LWIR)カメラ

撮影の依存性 外部光源(反射光)を必要とするため、夜間は補助照明が必要 光源を必要とせず、物体からの熱放射を直接捉える

透過能力 煙、薄い霧、ガラスを高い明瞭度で透過可能 煙・ガラスの透過能力が弱く、周囲温度の影響を受けやすい

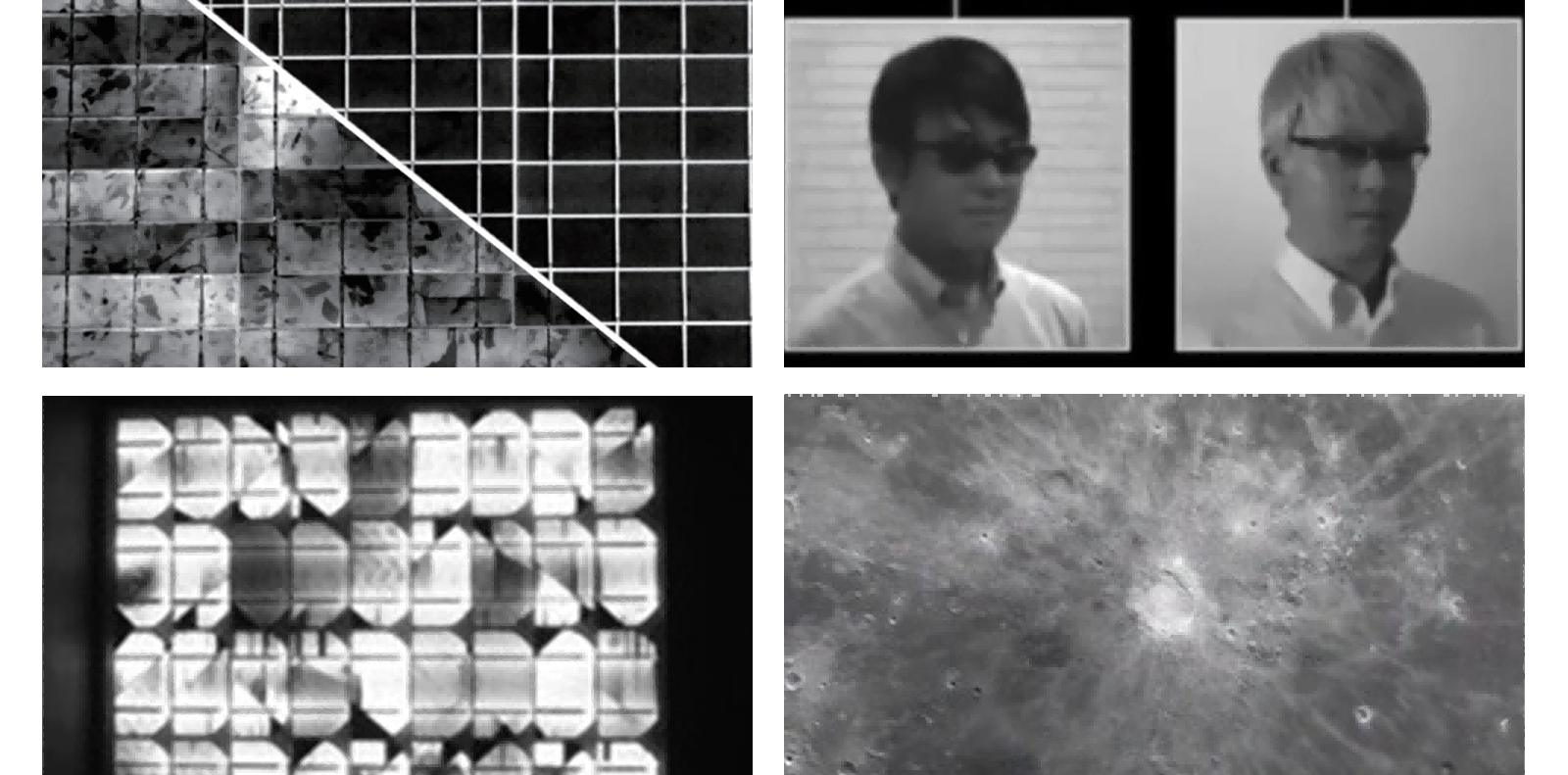

解像度および詳細表現 高解像度で、文字や微細構造の識別が可能 解像度は比較的低く、「熱分布」の把握に重点を置き、詳細な描写には向かない

環境適応性 強い日光下でも安定した撮影が可能で、低温環境での性能も良好 光の有無に影響されないが、高温環境(例:火災)では飽和しやすい

3. 典型的な適用シナリオ

短波赤外線(SWIR)カメラ:

電力点検(送電線の過熱や内部故障の検出)

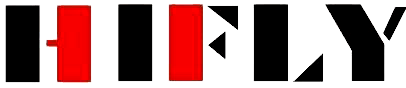

セキュリティ監視(夜間の補助照明により、顔やナンバープレートの識別)

産業用検査(プラスチック/ガラスを通して内部構造を観察)

リモートセンシングおよびマッピング(薄い霧の中を通じて表面の詳細を取得)

長波赤外線(LWIR)カメラ:

人体の体温測定(感染症対策、医療診断)

夜間セキュリティ(光源なしで移動物体を検出)

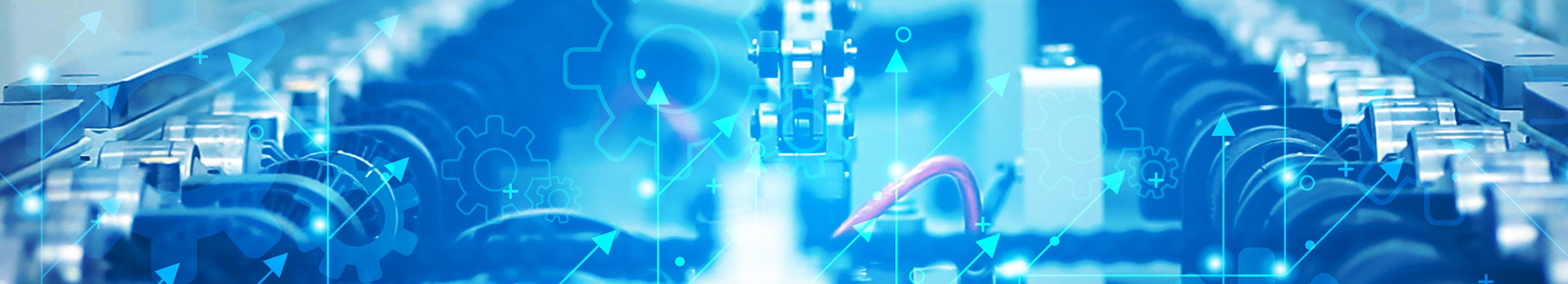

火災救助(濃煙の中を通じて閉じ込められた人や火元の位置を特定)

機器の熱管理(モーターやチップなどにおける熱異常の検出)